1/6 駒沢大学駅東口で駅頭&地域のミニデイに参加

今朝は、駒沢大学駅東口で駅頭活動を行いました。

手がかじかむ寒さの中でのスタートでした。

日中は、地域のミニデイ(高齢者の皆様の集い)へ。

皆さんと一緒に歌を楽しみ、あたたかな時間を過ごしました。

その後、区議会の新年初顔合わせ会に出席しました。

今朝は、駒沢大学駅東口で駅頭活動を行いました。

手がかじかむ寒さの中でのスタートでした。

日中は、地域のミニデイ(高齢者の皆様の集い)へ。

皆さんと一緒に歌を楽しみ、あたたかな時間を過ごしました。

その後、区議会の新年初顔合わせ会に出席しました。

本日は、駒沢大学駅西口にて、今年初めの駅頭活動を行いました。

寒い朝でしたが、足を止めてくださる方も多く、「区民の声をしっかり届けてくださいね」とのお声をかけていただきました。日々の活動の中で、こうした言葉を直接いただけることは、大変励みになります。

その後は区役所に移動し、日頃から議会運営を支えてくださっている事務局の皆さまへ、新年のご挨拶に伺いました。

今年もコツコツと、一歩ずつ、日々の活動を積み重ねてまいります。

今朝は、駒沢大学駅西口で駅頭活動を行いました。

寒い中でしたが、いつも以上に多くの方にチラシをお受け取りいただきました。

お受け取りいただいた皆さまに、心より感謝申し上げます。

その後は、区役所が仕事納めということもあり、

日頃から議会を支えてくださっている議会事務局の皆さんへご挨拶に伺いました。

こうした支えがあってこそ、日々の議会活動が成り立っていることを改めて感謝いたします。

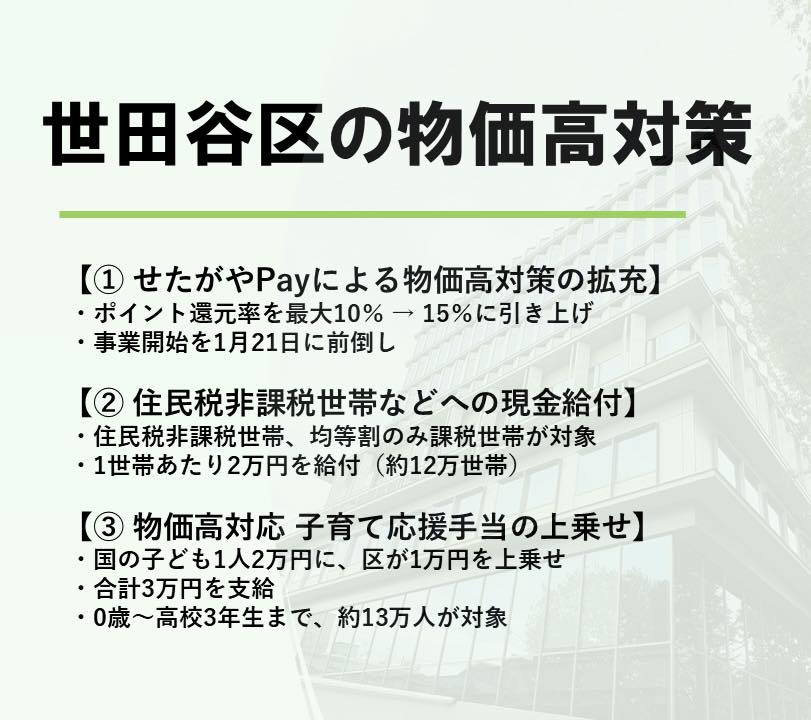

物価高が続く中、

区としても様々な対策を講じています。

その一つが、

せたがやPayのポイント還元の上乗せです。

せたがやPayは、キャッシュレス決済を活用した

地域経済の活性化や消費喚起策を目的とした施策としては一定の効果を上げています。

しかし、私自身は、物価高対策という意味では、

本当に有効なのか、本当に広く区民の皆様の暮らしに届いているのか疑問を感じています。

先日の委員会で、区に投げかけた論点も踏まえ、私の考えを以下に記します。

今回のポイント還元は、

期間中に約30万円近く利用できた方が

最大4万円分のポイント還元を受けられる仕組みとなっています。

つまり、

・多く使える人ほど

・より多くの恩恵を受ける

制度設計です。

しかし、

物価高の影響を最も強く受けているのは、

本来どのような方でしょうか。

・日々の生活で精一杯な方

・支出を切り詰めざるを得ない方

・「ポイント還元を受けるために使う」余裕がない方

こうした区民の方々にとって、

今回の制度は、実感として届くのか、疑問を持ちます。

すべての区民が物価高の影響を受けている中で、

すべての区民が支援を実感できる制度になっているのか。

この視点を、

今一度、区として検証する必要があると考えています。

制度を否定することが目的ではありません。

より多くの方に届く形へと

改善していくことが政治の役割だと考えています。

区民一人ひとりの暮らしに目を向け、

声に耳を傾けながら、

これからも区議会で提言を続けてまいります。

一人ひとりに、寄り添う政治を。

本日は、世田谷区議会だより1月号の発行に向けた広報小委員会に出席しました。

あわせて、令和8年度の広報計画についても確認が行われました。

その後は、議会制度研究会を傍聴。

ハラスメント条例の実効性や、政治活動ポスター掲示をめぐる課題などについて、様々な意見交換が行われました。

また、区民の方からいただいたご相談に関する調査や、日常的な政治活動の準備なども進めました。

先日の令和7年第4回世田谷区議会定例会にて、一般質問を行いました。

今回の質問では、

区政運営における政策判断の迷走や、その背景にある区の姿勢について、

本会議の場で問いました。

取り上げた主なテーマは、以下の5点です。

・高齢者の「身近な居場所」のあり方

・区長招集挨拶と窓口混雑問題

・「待ち時間の解消」という区民との約束はどうなっているのか

・対面窓口をめぐる区の基本姿勢

・子ども達が楽しく通える学校環境づくり

(暴力行為の増加と予防的アプローチ)

区政において本当に求められているのは、

その場しのぎの対応ではなく、

「信頼」と「結果」だと考えています。

少し長い動画ですが、

ご関心のあるテーマだけでも構いませんので、

ぜひご覧いただければ幸いです。

皆さまのご意見・ご感想もお聞かせください。

本日11月28日(金)、世田谷区議会・令和7年第4回定例会にて一般質問に立ちました。

今回取り上げたテーマは、次の4つです。

・高齢者の居場所づくり

・窓口・行政サービスのあり方(窓口混雑問題)

・行政の基本姿勢(対面窓口の意義)

・子ども達が安心して通える学校環境(暴力行為の増加)

【質問の要約】

〈高齢者の居場所づくり〉

高齢者が安心して過ごせる「身近な居場所」の必要性を指摘しました。区が掲げてきた「地区展開」が進んでいない現状を問題視し、身近な地区にこそ居場所が必要である点について、基本的な姿勢を伺いました。

〈窓口混雑問題・行政サービス〉

区長招集挨拶で示された「郵便局やコンビニへの分散化」を中心とした方針に疑問を呈しました。条例で“最も身近な行政拠点”とされた「まちづくりセンター」こそ、分散化の最前線として、その役割を発揮すべきであることを指摘しました。また、「待ち時間の解消」を掲げてきた区が、いま“待つことを前提とした仕組み”に寄っている点にも疑問を投げかけました。

〈行政の基本姿勢(対面窓口の重要性)〉

区がこれまで「区役所の顔」として重要視してきた対面窓口が、DX推進の中で軽視されかねない点のリスクを区がどう捉えているのか、「対面窓口のあるべき姿」をどのように描くのかを伺いました。

〈子ども達が楽しく通える学校環境〉

全国的に増加している児童生徒の暴力行為について、世田谷区としての実態把握や要因分析の状況を確認しました。また、文科省が示す未然防止を含め、「予防的アプローチ」の必要性を訴え、区としての今後の姿勢を伺いました。

【以下、一般質問全文】

はじめに、「高齢者の居場所問題」について伺います。

ご高齢の方々が、安心して年を重ね、最期まで楽しく老後を過ごせる、それを見て、現役世代が豊かな老後を思い描くことができる、これこそ今、地域社会に必要な「安心」そのものです。

今の世田谷区の高齢者に向けた基本的姿勢、政策、個別の施策一つひとつが、高齢者の生活実態を捉えたものになっているのか、不安を包み込み安心した老後をお過ごしいただけるものになっているのか、疑問を持ちます。

区長は、今定例会の招集挨拶で、「若者の実態やニーズを踏まえ、若者の居場所を拡充することが必要である」と言われました。

全く同感です。

孤立や孤独、家族・友人・人間関係等に悩み、自身の居場所がないと感じる若者が、安心して、自分らしく、そして、楽しく過ごせる「居場所」が必要です。

しかし、このような“居場所”を必要とするのは、若者だけではありません。

高齢者も同じです。

孤立や孤独のリスクを抱える高齢者の方々も、若者と同じように、「安心して過ごせる居場所」が必要です。

区は、この視点を、高齢者に向けた政策においても持つべきです。

令和5年の決算議会で、区は、高齢者が気軽に立ち寄り、くつろぐことができる居場所づくりについて、「高齢者の身体機能や気軽さも考慮し、より身近な地区での展開が必要と考えている」、「八年度の地域展開完了を待つことなく、現在の検討を早期に進めながら、地区展開の実現に近づけていく」と言われました。

ところが、本年6月の定例会では、「今後は、地区という枠にとどめることなく、より幅広い視点で進める」と言われました。

身近な地区での展開を掲げる一方で、「今後は、地区という枠に留めない」とは、いったいどういうことなのでしょうか。

高齢者の生活、高齢者の実態から考えれば、身近なところ、歩いて行ける範囲、つまり、身近な「地区」にこそ、高齢者がくつげる居場所が必要です。

改めて、高齢者のくつろげる居場所の地区展開に向けた基本的姿勢と来年度予算に向けてのお考えをお聞かせください。

次に、区長招集挨拶と窓口混雑問題について伺います。

今定例会の招集挨拶で、区長が、窓口混雑問題について触れられたことを評価いたします。

しかし、その方向性に、疑問を持ちます。

窓口混雑への対応は、単なる業務効率化の問題ではなく、区が区民にどう向き合うかという、住民自治の根幹に関わるテーマです。

区が、条例で、区民に身近な行政拠点として位置付けた「まちづくりセンター」は、窓口混雑の問題に対し、行政の最前線としてどのような役割を果たしているのでしょうか。

区長は、一昨日の招集挨拶で、混雑期に向けた窓口改善について、「郵便局」で、マイナンバーカードの交付等を行う事で、くみん窓口・出張所への来庁者を分散化すると言われました。

さらに、住民票の写しなどの証明書の「コンビニ交付手数料」を下げることで、さらなる分散化により、混雑緩和を図ると言われました。

区が、分散化の手法として、最も身近な行政拠点であるまちづくりセンターではなく、郵便局・コンビニへの分散化を推進するのはなぜでしょうか。

区民と区をつなぐ「まちづくりセンター」こそ、分散化の最前線として、また、条例で位置付けられた「最も身近な行政拠点」としての役割を果たすべきではないでしょうか。区のお考えを伺います。

9年前、保坂区長は、窓口混雑問題について、「長時間お待たせした結果になってしまったことは大変申しわけなく思い、また、心苦しい限りであります。何とか改善をしたいと思います。」とお詫びをしました。

区は、この間、「区民に時間を返す改革」を掲げ、DX・窓口改革の取り組みを進めて来られたはずです。

にもかかわらず、今回の招集挨拶で、保坂区長は、来庁者の待ち時間について、待合スペースの拡充やモニターの増設により、「お待ちいただく間の利便性向上」を目指すと表明されました。

区民に「待ち時間の解消」を約束しておきながら、待つことを前提にした仕組みを構築することは、いかがなものでしょうか。

今回の招集挨拶でのご発言は、事実上、区民との約束を反故にし、今後も「お待たせし続けること」を表明したとも取れるものです。

年明けの混雑期が目前に迫る中、区として、窓口混雑問題にどのように向き合うのか、お考えを伺います。

次に、区民との接点である窓口に対する区の基本的姿勢について伺います。

区は、これまで、対面窓口について、「区役所の顔である。」「虐待や支援措置につながる事例もある。」との見解を示し、その重要性を議会で、何度も表明してこられました。

一方で、区長の今回の招集挨拶や今般示されている「せたがやDXロードマップ」では、「行かない窓口」「行かない区役所」の実現が掲げられています。

手続のオンライン化が時代の流れであることは理解いたしますが、区が、これまで重要視してきた窓口での区民との接点が、今後、減少しかねないことのリスクについて、区はどのように考えているのか、「対面窓口のあるべき姿」についての基本的なお考えをお聞きします。

次に、子ども達が楽しく通える学校環境について伺います。

子ども達が安心して学び、楽しい日々を過ごすためには、学校が「安全」であることが大前提です。

しかしながら、その大前提が揺らぎつつある現状が、国の調査からも浮き彫りになっています。

本年10月29日に文部科学省が発表した、令和6年度の児童生徒の問題行動等に関する調査結果では、昨年度1年間の小・中・高等学校における暴力行為の発生件数が128,859件、前年比18.2%増と、大幅に増加していることが明らかになりました。

中でも、小学校での発生件数が全体の6割以上を占め、2018年度に中学校を上回って以降、増加傾向が続いています。

このような現実と向き合い、子ども達が楽しく通える学校環境を守るためには、現場を持つ基礎的自治体こそ、その役割を存分に発揮すべきです。

児童・生徒の暴力行為について、世田谷区が把握している実態と、その背後にある要因の分析の状況についてお聞かせください。

さらに、今後、原因分析を踏まえ、文科省が言われる未然防止を含めた「予防的なアプローチの構築」が必要と考えますが、教育委員会としてのお考えをお聞かせください。

以上で、壇上からの質疑を終わります。

【答弁を受けての再質問】

窓口混雑や対面窓口のあり方については、本質的な部分にお答えをいただけておらず、残念です。

高齢者の居場所については、いまのご答弁では「公共施設は場所がないから、企業や事業所など、民間にご協力いただく」という趣旨のお話でした。

しかし、この間、担当部門とやり取りをさせて頂いておりますが、その中で、私は強い危惧を抱いています。

安易に民間活力へ依存していけば、元気な方はより元気に、活発な方はより活発に活動できるかもしれませんが、その一方で、その輪に入れない方は、ますます置き去りになり、孤立が深まる、結果として、高齢者の格差を、むしろ広げてしまうのではないか――ということです。

区の担当部門は、3年前のご答弁で、「高齢者の居場所づくりを全区に広げるよう区長の指示を受けている」と言われました。

さらに、昨年、9月の区長招集挨拶で、保坂区長ご自身が、

「高齢者の孤立や孤独を防いでいくためにフォローが必要だ」

「高齢者を置き去りにしない」

「セーフティーネットを強化する」

「高齢者の居場所づくりをさらに広げていきたい」と言われました。

高齢者の居場所づくり、地区展開、全区展開ということは、区自身がこれまで表明してきたことです。

しかし、これが、実態として進んでいない、このことが、世田谷の高齢者を、なお一層不安にさせていると思います。

ぜひ、保坂区長にお聞きしたいのですが、世田谷の高齢者の方々に、身近な場所、身近な地区で、安心してお過ごしいただけるよう、区としてどう取り組むのか、高齢者の不安をどのように解消していくのか、その基本的な姿勢について、保坂区長のお考えをお聞かせください。

【再答弁後の一言】

窓口で待たせない、と言って、待合スペースを作り、高齢者の居場所を地区に作ると言って、公共施設は場所がないと言われる。

区に求められるのは、信頼と結果です。

先の決算特別委員会を含め、議会での議論が、来年度予算に形として表されることを求め、私の質問を終わります。

先週金曜日、世田谷区議会第3回定例会が閉会し、最終日に「決算認定にあたっての意見開陳」を行いました。

土曜日には母校・駒沢中学校の若竹祭に出席。合唱コンクールで生徒の皆さんの歌声に触れ、感動とともに、顔見知りの子どもたちの成長を感じるひとときでした。

日曜日には第61回区民スポーツまつりの開会式にお招きいただき、スポーツ体験イベントにも参加しました。

スポーツが持つ世代や地域を超えて人と人をつなぐ力を改めて実感しました。

また、小さい頃から楽しみにしてきた秋の恒例行事・駒留八幡神社の例祭では、土曜日に子ども神輿、日曜日に御神輿、月曜日には片付けにも参加。地域の伝統を支える皆様の力強さに触れ、その重みを実感しました。

これからも地域の伝統や暮らし、教育・文化を大切に、コツコツと活動を重ねてまいります。

世田谷区議会の決算特別委員会が閉会しました。

この委員会では、区の事業を「企画総務」「区民生活」「福祉保健」「都市整備」「文教」の5領域に分け、

初日の総括質疑と最終日の補充質疑を加え、計7回にわたり質疑を行いました。

学校教育から高齢者・認知症対策、まちづくり、そして窓口改革まで、

区民生活に直結する様々なテーマを丁寧に掘り下げ、

政策提案や課題の指摘を行いました。

これからも「地域社会のあるべき姿」という視点を軸に、

現場の声とさまざまな知見やデータを重ね、

次の政策提案へとつなげてまいります。

各領域の質疑については後日アップいたします。

本日、区議会本会議にて一般質問に立ちました。

テーマは以下の3点です。

① 学校現場における子どもの熱中症対策(冷水給水機の設置について)

② 基礎的自治体としての高齢者に対する今後の総合的な政策

③ 認知症への対応

いずれも、区民生活に直結する重要なテーマです。

特に、学校での熱中症対策は命に関わる問題です。 酷暑の中でも子ども達が安全に過ごせる環境整備のため、冷水給水機の設置を早急に検討すべきではないかと訴えました。

また、超高齢社会を迎える中で、世田谷区に暮らす高齢者の皆さんが「安心して年を重ねられる」よう、介護・医療・居場所づくりなど様々な課題を踏まえ、総合的な政策の再構築を求めました。

さらに、認知症については、早期発見・早期対応の重要性が近年ますます高まっており、国の研究班による報告や、先行自治体の事例も紹介し、今後の区の取り組みを問いました。

引き続き、区政の課題を一つひとつ丁寧に取り上げ、新たな区政の構築につなげてまいります。

⭐︎ 質問全文は下段(写真の下)に記載しています⭐︎

⭐︎ 議会での質問動画も、後日アップいたします⭐︎

【質問全文】

質問にあたり、一言申し上げます。

今定例会に議案として提案されている「補正予算案一般会計第3次」に含まれる「マンション防災共助促進事業」の「進め方に」疑問があります。

この補正予算案は、明日の企画総務常任委員会で、議案審査が行われる予定です。

ところが、本事業は、区HPや区報などで、9月上旬に区民周知がなされており、さらに、9月18日、つまり、本日の朝9時から申し込み受付が開始されています。

区長は、一昨日の招集挨拶で、9月18日から申し込みを受け付ける旨を表明されましたが、一方で、同挨拶において、「何とぞ慎重にご審議の上、速やかにご議決賜りますようお願いします」と言われました。

繰り返しますが、事業は本日すでに始まっており、議案審査は明日です。

既に始まっている事業について、どのような審議ができるのでしょうか。

保坂区政におかれましては、これまでも、議会の議決前に、事業執行や区民周知を行うことが問題視され、様々な会派から指摘がありました。

昨年2月の文教常任委員会では、議会の議決前にも関わらず、確定事項と受け取れるような内容を保護者に周知したことについて、「今後、このようなことが生じないよう、十分留意して担当職務に当たる」と謝罪をされています。

3年前にも、補正予算の議決前に、ある事業の一部が執行され、終了してしまうという驚くべき事態がありました。

このような経緯がありながら、区が、今回、議決どころか委員会の議案審査の前に、事業を開始されたことは、議会の議決権をないがしろにするもので、議会軽視そのものです。

看過できません。

改善を求めます。

以上を申し上げ、質問に移ります。

はじめに、学校現場における子ども達の熱中症対策についてに伺います。

この夏の平均気温は、1898年の統計開始以降で最も高くなりました。

東京消防庁のHPでは、9月1日の時点で、熱中症による救急搬送者数が昨年を上回り、2年連続で過去最多を更新したと発表されています。

教育現場に目を移せば、本年5月8日付で、文部科学省は、今年の夏は全国的に気温が高いと予想されていることを踏まえ、「学校教育活動等における熱中症事故の防止について」という通知を出しました。

本通知では、熱中症を防止するために、各学校や学校設置者等が、留意すべき事項が列挙されています。

中でも最も上段に記載されているのは、「熱中症事故を防止するための環境整備等について」、「活動中やその前後に適切な水分・塩分補給や休憩ができる環境を整えること」です。

学校現場では、日々、先生方による様々な工夫があるものと思いますが、まず、この夏に、熱中症により体調を崩した、あるいは倒れたという児童・生徒がどれくらいいたのか、また、その中で水分補給の不足による脱水等が要因と思われる事例がどの程度あるのか、区内の小中学校における熱中症の現状について、お聞かせください。

先の通知では、「水分を補給できる環境を整備すること」が呼びかけられておりました。

全国の自治体では、海老名市がこの夏に市内の全ての中学校にウォーターサーバーを設置しており、新宿区も本年の当初予算で、熱中症対策として、区立小・中学校、特別支援学校へ給水スタンドを設置することを決めています。

こうした動きも踏まえ、世田谷区の教育委員会として、熱中症対策としての適切な水分補給の観点から、学校現場における「冷水給水機」等の効果と、その必要性、今後の対応について、どのように考えておられるのか伺います。

次に、高齢者に対する今後の総合的な政策について伺います。

本年第1回定例会で、今年度の区の当初予算には、高齢者に係る新規事業がほとんどないことを踏まえ、「高齢者置き去り予算」になっていないか、新規事業の数に極端な偏りがないか、区のご認識を伺いました。

これに対し、政策経営部は、「子ども、若者や教育分野での新規事業は19件、高齢者施策では3件」であると言われました。

一方で、「高齢者施策を推進するために必要な予算は『不足なく』配分している」との認識を示されました。

他方、本年5月に区が実施した区民意識調査では、「区が積極的に取り組むべき事業」として、「高齢福祉の充実」という回答が3位に挙げられています。

「高齢者福祉の充実」は、過去十年を振り返っても、常に、2位もしくは3位にランキングされており、区が「不足がない」と言われる一方で、区民はそう思ってはいないという事の表れではないでしょうか。

実際、私のところにも、区民の方々から、「高齢者にもう少し目を向けてほしい」「世田谷区は高齢者に冷たい」との声が複数届いています。

総務省が、14日に公表した人口推計によると、総人口に占める65歳以上の人口の割合は、本年2025年に29.4%と過去最高を更新し、2040年には34.8%、およそ3人に一人が高齢者になります。

これまでの施策の延長では、乗り切れない超高齢社会が目の前に迫る中、今一度、世田谷のご高齢の方々が、「安心して年を重ねられる世田谷」を実現するため、高齢者に向けた政策の土台を、総合的に組み直す必要があると考えます。

高齢者を取り巻く環境は、地域包括ケアの進展、医療・介護費の増大、介護予防・フレイル予防、認知症対応、居場所の創出など、様々な課題に直面しています。

これらを踏まえて、さらなる高齢社会に向けて、基礎的自治体である区として、高齢者に対する総合的な政策を示すことが必要です。

全体をとりまとめる保健福祉政策部門のお考えをお聞かせください。

次に、認知症への対応について伺います。

先月末、NHKの報道において、「認知症に関する、新たな動き」として、厚生労働省の研究チームが、認知症の早期発見に向けて「手引き」を発表したとの報道がありました。

報道によれば、国立長寿医療研究センターなどで構成される厚生労働省の研究班の調査では、スクリーニング検査で、「認知症やMCI=軽度認知障害の可能性がある」とされた1083名の方に、医療機関の受診を勧めたところ、実際に精密検査を受けたのは、わずか79人、7.3%しかいなかった、とのことです。

9割以上の方が、精密検査の受診につながっていない現状が明らかになりました。

受診しなかった理由として、「健康状態に自信があり、自分には必要ないと感じたから」が42.2%で最も多く、次いで、「面倒になったから」、「忘れていたから」「お金がかかり、経済的に負担だから」などの理由が続いています。

一方、報道では、医療機関で早めに診断を受けたことで、治療の選択肢が広がり「一歩、踏み出せた」と話す80代の女性の声も紹介されました。

その方は、次のように語っておられます。

「精神的にも、『治療している』という安心感があり、それだけでも自信につながります。隠す必要も無いし、自分ができることは今ならたくさんあり、症状と向き合って生活していきたいと思っています」

MCI=軽度認知障害と診断されたこの女性は、2023年に国内で承認されたアルツハイマー病の新薬の治療を受け始めたそうです。

認知症における、先行自治体と言えば神戸市ですが、神戸市では、認知症の人をまち全体で支えていくという条例の理念のもと、2019年から65歳以上の住民を対象に、認知症の検査や診断を無料で受けられる制度を設けています。

神戸市では、精密検査が必要とされた人の8割以上が実際に検査を受けているとのことです。

国立長寿医療研究センターの荒井理事長は、

「認知症は昔と違い、治療方法や社会的なサポートも整いつつある。早い段階で認知症だと分かれば、治療の選択肢が増えたり、生活改善に取り組むことで認知機能の低下をスローダウンすることもできる。」

「早期発見に向けた自治体の取り組みはまだ十分とは言えない。厳しい財政状況なのは理解できるが、それでも診断後の支援も含め長期的な視点で対策を検討してもらいたい」とコメントされています。

このように、厚生労働省や研究機関、医療現場における、認知症の早期発見、早期治療への考え方は近年明らかに、従来のものから一歩前に進んできています。

「早期発見・早期対応」の重要性が増す一方で、受診・診断につながらないことが課題となっています。

このような状況を踏まえ、検査から診断に向けての支援、受診率の向上、早期発見・早期対応の重要性を、区はどのように認識しているのか、今後、どのように取り組むのか、その全体像と具体策について伺います。

以上で、壇上からの質問を終わります。

【以下、区の答弁を受けて自席から一言】

熱中症対策についてですが、熱中症は命にかかわる問題ですので、是非とも世田谷の子ども達のために、来年の暑い季節を迎える前に設置できるよう、急ピッチで検討を進めて頂きますようお願いします。

以上で終わります。